О цели и задачах Института биомедицинской инженерии газете «Сталь» рассказал его директор Федор Сенатов.

— С чем связано появление нового института в Университете МИСИС? Сыграл ли свою роль фактор участия университета в программе «Приоритет 2030»?

— Разумеется, сыграл. Но начну с первой части. Появление нового института связано с тем, что у направления «биомедицинская инженерия» была сильная историческая подоплека в нашем вузе, которая поначалу реализовывалась более-менее точечно и локально. Направление развивалось с

Но при этом, последние лет пять в университете наблюдается очень сильный всплеск разработки биотехнологий, который является следствием создания новых лабораторий: биофизики, биомедицинских наноматериалов, центра медицинской инженерии. Их деятельность стала отправной точкой в понимании, на какие вызовы мы сегодня отвечаем. На мой взгляд, это уже вызовы национального масштаба.

Та экспертиза, которая у нас была в области создания материалов и технологий, суммировалась с новыми получаемыми компетенциями, теми, которых у нас традиционно не было: в области биологии, медицины и т. п. И это «комбо» вывело наши возможности на принципиально новый уровень, дало нам шанс принять участие в создании не существующих еще пока отраслей. В качестве примера можно привести те же нейротехнологии, которые в России глобально не развиты. Они только зарождаются, причем в разных центрах — это НИТУ МИСИС, СПбГУ, ФБГУ ФЦМН, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, ФБГУ НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского и др.

— Но почему именно институт как административная единица? Ведь есть НОЦ биомедицинской инженерии, даже целый консорциум создан. Почему институт?

— Потому что основная функция института — это все-таки образование. Мы должны готовить кадры для тех отраслей, которые сами же формируем вместе с участниками консорциума.

— Как бы вы сформулировали стратегическую цель и первостепенные задачи для нового института?

— Мне кажется, при ответе на предыдущий вопрос она как раз и была сформулирована. Наша стратегическая цель — подготовка кадров для новых отраслей, которые мы сами создаем. Лучше и не скажешь.

— А структура института?

Для Института биомедицинской инженерии мы формируем немножко нетрадиционную структуру.

У нас есть Экспертный совет, состоящий только из сотрудников других организаций. Ими могут быть академики, клиницисты, совершено разные люди, но обязательно не работающие в университете. Они формируют повестку с точки зрения научных направлений, знают, какие сейчас есть мировые тренды, куда нам двигаться. И это все накладывается на наши инфраструктурные возможности.

Есть отдельный орган — это совет консорциума «Инженерия здоровья», который «перетек» в институт из стратегического проекта. Это как раз к первому вопросу — повлиял ли «Приоритет»? Да, напрямую повлиял, потому что организационная модель, как мне кажется, сложилась именно благодаря удачному опыту реализации стратегического проекта.

Кроме того, у нас продуктовая модель. Мы одни из первых, кто эту модель сразу внедрил и начал реализовывать. Объясню, в чем она заключается. У нас есть консорциум, состоящий из организаций, которые были подобраны таким образом, чтобы разработки с использованием компетенций Университета МИСИС, компетенций партнеров — академических организаций или других вузов — наложить на производственные возможности технологических компаний, которые делают биомедпродукцию, и замкнуть на конечного потребителя, т.е. есть клинические организации, диктующие запрос на всю эту цепочку.

Эксперты консорциума определяют, какие есть тренды и запросы на рынке. Например, нет достаточно качественных кейджей или нейроимплантатов. Далее на заседании консорциума формируется пул из нескольких продуктов, которые, например, к 2025 или к 2030 году, должны быть доведены до клинического применения. И потом уже по каждому продукту создается отдельный небольшой экспертный совет. Совет определяет, какие научные направления актуальны для мировой биомедицины, мы это накладываем на текущие возможности и направления развития Университета МИСИС, отсюда вытекают как научные составляющие по продуктам, так и образовательные составляющие.

Например, сейчас крайне актуальны проблемы нейромедицины, а с учетом компетенций членов консорциума мы можем разрабатывать нейроимплантаты, но необходимо также и подготовить кадры под эту новую отрасль. Как итог, мы открываем новый образовательный профиль «Нейроинженерия и тераностика».

Получается, что научно-образовательные направления диктуются не нашими внутренними желаниями, а рекомендуются внешним экспертным советом, он же утверждает руководителя образовательной программы, который берет на себя ее разработку, формирует учебный план и пул преподавателей, привлекаемых в программу. Таким образом, происходит синергия науки и образования, а также реализуется наша стратегическая цель по подготовке кадров для новых отраслей.

— Расскажите о ближайших планах института.

Наш ближайший важный чек-поинт — это открытие новой биомедицинской образовательной программы и запуск ее к ближайшей приемной кампании.

Было биоматериаловедение, которое относится к нашему родному материаловедению, была в рамках ПИШа (Передовой инженерной школы МАСТ НИТУ МИСИС) биофабрикация, которая завязана на технологическое оборудование — тоже что-то близкое и понятное. Сейчас мы решили открыть совсем новую магистерскую программу — «Нейроинженерия и тераностика». И в словосочетании «биоматериаловедение» радикально сместились приоритеты: если раньше у нас было примерно

Второй чек-поинт — это реализация тех продуктов, которые были определены консорциумом как ключевые. Определены 4 группы продуктов — это нейроимплантаты, имплантаты для ортопедии и спинальной хирургии, биопечать эластичных хрящей и четвертая — тканевой пистолет и то, что с ним связанно.

На ближайший год в планах — вывод тканевого пистолета и металлических ортопедических кейджей на рынок. Необходимо получить регистрационное удостоверение. Для медицины получение регистрационного удостоверения — это шаг в нормальную коммерцию.

— Если говорить об имеющемся заделе, какие достижения ученых университета в биотехнологиях вам представляются наиболее значительными и перспективными?

— Мне кажется, эта группа достижений, они просто не все связаны именно с продуктовой моделью, либо более отсрочены. Сейчас мы колоссально продвинулись в области биопечати и биофабрикации благодаря партнерству с коллегами из 3DBioprinting solutions. Это абсолютно новая для НИТУ МИСИС область, в которой, благодаря взаимодействию с 3DBio, университет стал российским лидером. И поэтому даже программу ДПО на 100 часов мы с 9 по 14 октября проводили у нас в университете, к нам из 8 регионов съехались люди на эту программу, потому что есть компетенции, есть экспертиза. Были слушатели из Томска, Самары, Питера, Ижевска, из ВШЭ, МГУ.

Так что первый прорыв — это биопечать тканей и органов, когда мы что-то печатаем, и биопечать, с точки зрения самих технологий, например, биопечать in situ на пациенте, и спинофы — это с помощью тканевого пистолета.

Вторая группа прорывов — это то, что делается в области биофизики: методы исследования единичных клеток, их поведения под действием лекарственных препаратов. Это программно-аппаратный комплекс сканирующей ион-проводящей микроскопии. В этой области у НИТУ МИСИС формируются очень сильные компетенции, уникальные для России. Я знаю, что из других городов и организаций к нам приезжают ученые, чтобы поработать на нашем оборудовании. Исследования, связанные с инфраструктурными подходами использования этих аппаратов, позволяют работать в новых для Университета МИСИС областях. Например, в области нейротехнологий, когда можно анализировать отдельные нейроны и применять методы визуализации для исследования влияния на них лекарственных препаратов.

Третья прорывная группа — как раз нейро-инженерия. Пусть мы пока еще не звучим часто и громко в новостях по этой теме, но сформирована сильная команда, есть впечатляющие результаты с партнерами. Как пример, наш аспирант за полтора месяца сделал устройство, которое сейчас имплантировано в головной мозг у нескольких приматов, и в спинной мозг у свиней, и это стало возможным благодаря взаимодействию с ведущими нейрохирургами, нейрофизиологами, членами консорциума.

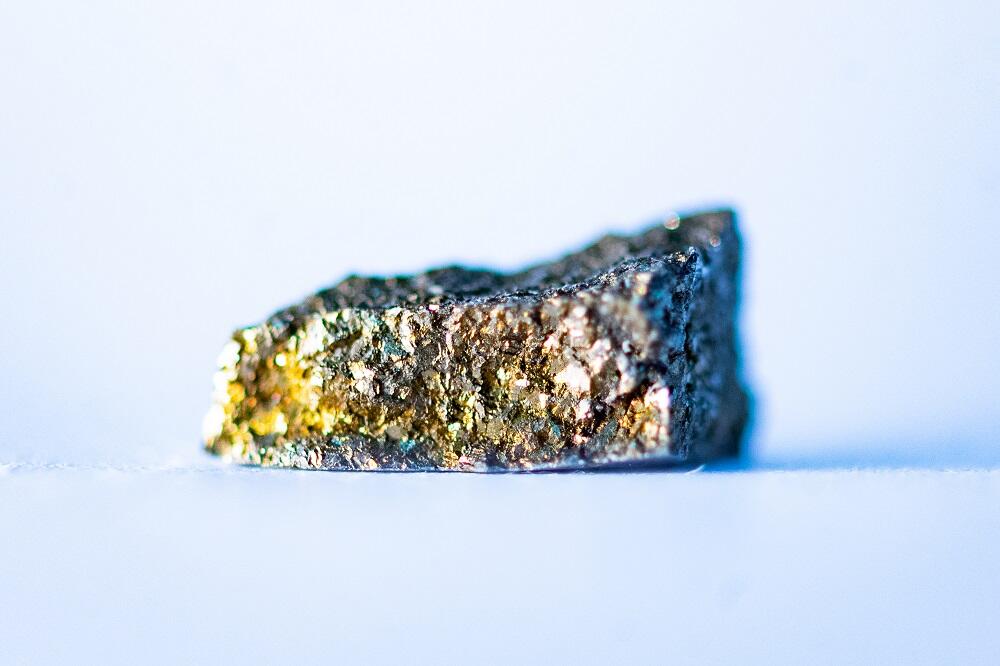

Вот такая «тройка». Если здесь присутствует революционный подход в областях новых для Университета МИСИС, то эволюционный — в области традиционных металлических систем для ортопедии. НИТУ МИСИС давно и очень активно двигается в этом направлении, сейчас накопилось такое серьезное количество компетенций и разработок, что уже перешло в востребованные продукты.

Раньше это реализовывалось, почти не покидая область науки. Сейчас все происходит конкретно: есть запрос, есть продукт, все протестировано и работает. Названы конкретные поставщики сырья, реализуется нормальная бизнес-модель.

— На какой материальной базе будет функционировать структура нового института?

— В новый институт входят на текущий момент НОЦ биомедицинской инженерии, центр неорганических наноматериалов, лаборатория биофизики, лаборатория биомедицинских наноматериалов и созданная в рамках конкурса молодежных лабораторий лаборатория сплавов с памятью формы.

— А финансовая база?

— Мы сейчас базируемся на том, что привнесли на старте все коллективы — это внебюджетные средства, субсидия в рамках Постановления Правительства № 218, гранты РНФ и Минобрнауки. Плюс — обязательная поддержка «Приоритета 2030».

— А что по образовательным программам?

— Мы продолжаем набирать обучающихся на iPHD «Биоматериаловедение», участвуем в ПИШе по биофабрикации, плюс будем вести набор по разрабатываемой сейчас в рамках направления «Биотехнологии» магистерской программе «Нейроинженерия и тераностика», о которой уже говорил.

Уровень бакалавриата планируется запустить с 2025 года. Там тоже предусмотрено лицензирование в рамках направления биотехнологии. И аспирантура — сейчас традиционно в рамках биоматериаловедения, а с